市民節電所「まほろば」の目的

提唱される市民節電所はその必要性と理論的検討から生まれました。従って市民節電所を実施する ためには実証的に裏付ける必要があります。そのため市民節電所「まほろば」の目的は、

- 市民節電所の評価 市民節電所を具体的に実施し有用性、すなわち有効性と継続性、さらに実現可能性の評価する。

- CO2排出削減の実を上げる 上の過程で、電気ガス使用量削減、さらにそれによるCO2排出削減する。

の2つ。

が着実に成果を上げています。何時でも、どこの誰とでも参加できます。関心のある方は、下記募集要項

を確認し、参加手続きをお願いします。

「まほろば」の活動状況

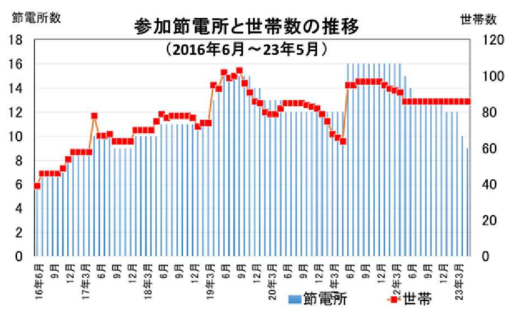

①参加節電所と世帯数の推移

「まほろば」がスタートした2016年6月には参加節電所は6つ、参加世帯は39世帯でした。ところが、「まほろば」の「いつでも、どこでも、だれでも参加できる」という特徴が生きて、グラフのように参加節電所も世帯数も順調に増えて、現在(2021年6月)は15節電所、90世帯になっています。

参加者の構成は、奈良市が31%、25%の橿原市、10%の生駒市を含む奈良県下が50%,11%の大阪府を含む奈良県外が19%です。

また、この活動を支える当ネットの会員は30名まで増え、半数が奈良市、4割が奈良県下です。

今までの活動規模は4500世帯・月を超えた。この世帯・月という単位は当ネットが提唱するもので、何世帯が何ヶ月取り組んだかで、100世帯45カ月間取り組んだことと同じと考えられる。

その間途中脱落者ゼロという記録を続けている。

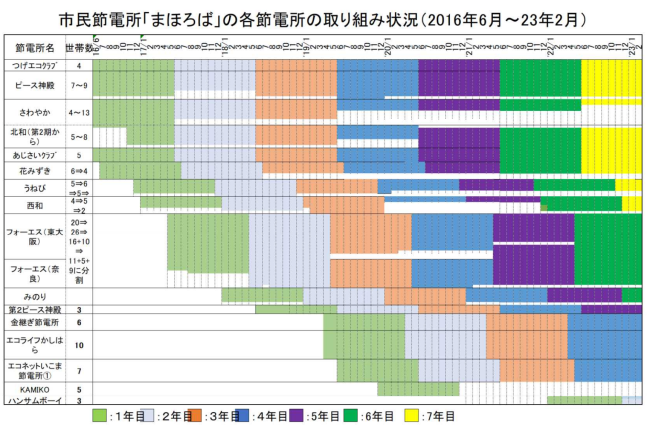

②参加節電所の取り組み推移

「まほろば」の特徴として、取り組み期間が「1年間」という長さがあるが、さらに継続することもでき、多くがそれを実施している。それを示すのが図で、参加節電所の取り組み状況を示しています。

いままで延18節電所が取り組んできたが、最初の1年間の活動をグリーンの帯で示している。その後も多くの節電所が活動を続けているが、6年目がグリーン、7年目が黄色の帯で示しています。

節電所の世帯数を縦軸に取っているが、2~26世帯とバラバラである。世話役が体調を壊したために途中でやめた1グループであるが、それも2年目に入ってからで、それ以外は全て協定期間を全うしている。

今までの活動規模は7000世帯・月を超えた。この世帯・月という単位は当ネットが提唱するもので、何世 帯が何ヶ月取り組んだかで、100世帯70カ月間取り組んだことと同じと考えられる。

その間途中脱落者ゼロという記録を続けている。

「まほろば」の会

「まほろば」では、市民節電所全体での会合を「まほろばの会」と呼んで、年2回開催します。集まりやすいことを考え、セミナーと同日開催にしています。その内容は、

- CO2排出量を削減できたグループ(節電所)表彰とCO2排出削減量の買取

- 一年前に宣言をした者に、1年間で排出したCO2量のカーボンクレジット(CC)を事務局から買い取ってもらいます。またCO2排出ゼロ宣言者に来年に向けてのCCを予約してもらいます。

- ・CO2排出ゼロ宣言者に来年に向けてのCCを予約してもらいます。

- 市民節電所「まほろば」の活動状況について報告

情報交換会(全員による)

節電所内の情報交換は世話役に任されています。多くの節電所が小集団活動の機能を果たし、削減 出来ている。

ミーティングをもったり、ところによっては一泊旅行で研修するという節電所もある。

これを 上手に運営する上でも、世話役は重要である。

「まほろば」の実績

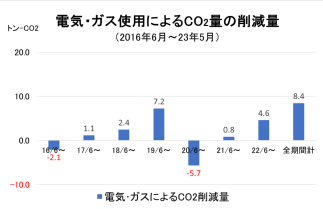

まほろば全体のCO2削減量

まほろば では、全体としてそのCO2量が前年に比べ増えたか 減ったかをみています。

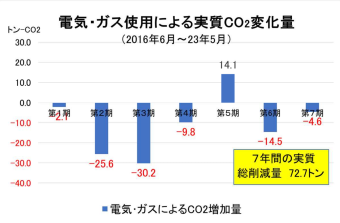

取り組みをスタートさせた2016 年6月から翌年の5月を第1期とし、以下2期、3期とし ます。

電気およびガス使用によるCO2排出量は第1期は 増えたが、第2期以降は削減傾向にありました。

ただ、第5期(’20/6~)だけは大きく増加しました。

7年間 の総計は8.4トンの削減でした。

’20/6~(第5期)の増加は、別に見るようにコロナの 感染拡大に拠ることが分かりました。

しっかりしたデータが集まるとこんなことも分かります。

これがよく 言われる「見える化」の効用です

まほろば全体の実質CO2削減量

それに即して算出したのがCO2実質排出量で、期 ごとの実質変化量はグラフのようで、第5期の大きな 増加以外はすべて削減できており、7年間の総削減 量は約73トンでした。

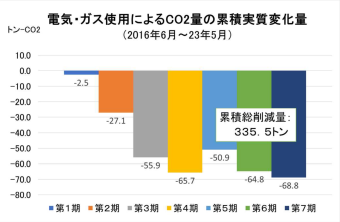

累積削減量

3年目以降も同様に前年実績 を加算します。

これが累積量です。

「まほろば」全体(途中参加の節電所は参加年を起点 とする)として算出したのが、この累積変化量のグラフで す。年々削減量が増え、7年間で335.5トンの削減になり ました。

このことからも、なるべく早く取り掛かり、長く続けることが大事だということが分かります。

取り組みを始めて2,3年すると、もう削減できないという意見が出てきます。

難しくなるかも知れませんが、そんなことは無いことが前出のグラフからも分かります。

また、この累積の結果を見ると、ある程度減らせた状況では、その排出量を維持するだけでも十分活動の意義があると言えます。